工場・倉庫の折板屋根(金属屋根)の改修工事をご検討されている営繕担当者様の中には、錆の発生や再発にお困りの方も多いかと思います。

錆が進行している折板屋根(金属屋根)の改修工事は、錆を完全に除去できない場合が多くあり、残存した錆が原因で、塗装工事から数年で錆の再発したり、錆汁による汚染・塗膜が剥がれる等のトラブルが発生する可能性があります。

そこで今回は、錆が著しく発生している工場・倉庫の折板屋根(金属屋根)の塗装改修工事で、防錆効果を高めることができる錆処理剤「ラス・トレイント」についてご紹介します。

目次

一般的な防錆対策

錆の除去作業「ケレン」とは?

塗装工事における「ケレン」とは、塗料の付着性の向上を目的とした、錆や劣化した塗膜の除去作業のことです。

ケレンの処理方法は、1種ケレンから4種ケレンまで分類され、下地の劣化状態に応じて異なります。

そのため施工業者は、ケレン前の下地状態(屋根全体の面積に対する発錆の割合や、既存塗膜の状態)に基づき、どのケレン種別で下地調整や処理を行うか選定します。

折板屋根(金属屋根)で主に実施されるケレンの分類

ケレンの各種別についてご紹介します。

折板屋根(折板屋根)では、「2種~4種」のケレンが実施されることが多いです。

| 種別 | ケレン前の 下地の状態 | ケレン後の 処理面の状態 | 処理方法 |

|---|---|---|---|

| 1種ケレン | ‐ | 錆や旧塗膜を完全に取り除き、鉄鋼面が現れている。 | ブラスト処理を行う。 (粒子状の研磨剤を噴射することで、塗膜表面を削る処理) |

| 2種ケレン | ・発錆面積が30%以上 ・点錆が進行し、板状やこぶ状になっている | 発錆が激しい箇所で、錆や旧塗膜を除去し鉄鋼面が現れている。 | 主に電動工具を使用し、手工具も併用する。 |

| 3種ケレン | ・発錆面積が30%未満 ・点錆が点在している | 部分的な発錆面で、活膜※以外を除去し鉄鋼面が現れている。 | 電動工具や手工具を併用する。 |

| 4種ケレン | ・発錆はなく、割れや塗膜の膨れ、剥離などが一部に確認できる | 変退色した旧塗膜や汚染物を除去している。 (鉄鋼面などは露出していない。) | 主にワイヤーブラシなどの手工具を使用する。 |

※活膜…しっかりと下地に密着し、保護機能を発揮している塗膜(塗装)のこと

ケレンの後に錆止め塗料を使用する

折板屋根(金属屋根)の塗装工事では、一般的に「錆止め塗料」を使用します。

錆止め塗料は、その名の通り金属表面の発錆を防ぐための塗料で、主に防錆効果のある顔料が配合されています。

これにより、金属部分の錆の発生を抑える効果が期待できます。

錆止め塗料を使っても錆が再発ことがある

錆止め塗料による対策を施しても、既存の錆を完全に除去できていない場合、錆が再発する可能性があります。

例えば、

・錆が発生している金属下地に対して適切な種別のケレン作業を行わずに塗装した場合

・ボルト周辺や金属屋根と外壁部の接合部など、形状が複雑でケレン作業が行き届かなかった場合

・沿岸部や工場地帯など、環境条件が厳しく、錆の著しく進行している場合

などは、残存した錆内部に含まれる水分や酸素が原因となり、塗装後に錆の再発や塗膜の剥がれにつながります。

また、沿岸部では、塩害※の影響により一般の環境よりも錆が著しく発生しやすい傾向にあります。

そのため、塗装前には金属下地の錆の発生状況に応じて「適切なケレン作業」を実施し、できる限り既存の錆を除去しておくことが重要です。

※塩害とは、海水中の塩分(主に塩化ナトリウム)が風や波しぶきによって空気中に運ばれ、建物や構造物の表面に付着・浸透することで、金属の保護皮膜が破壊される現象です。塩分に含まれる塩素イオンは、水分と反応して金属の腐食(錆)を著しく促進します。これにより、沿岸地域では他の地域よりも早い速度で錆が進行し、腐食が発生します。

金属下地の内部にまで錆が進行している場合は、カバー工事や張替工事が推奨されます。

ただし、カバー工事や張替工事は塗装工事に比べて費用がかかるため、やむを得ず塗装工事で対応されるケースも多い傾向にあります。

製品概要「ラス・トレイント」

錆が再発しやすい条件下で、防錆効果を高めることができるのが錆処理剤「ラス・トレイント」です。

ラス・トレイントは、金属下地に塗装可能な弱溶剤一液防錆剤で、「錆をカプセル化」することで金属下地を長期間保護し、防錆効果を高めることができる製品です。

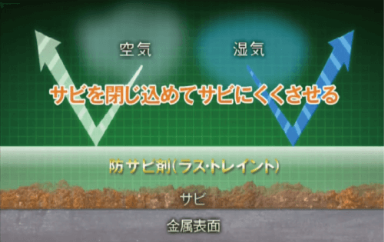

錆を「カプセル化」して錆の再発を防ぐメカニズム

ラス・トレイントは、数種類の防錆効果に寄与する「油成分」が、錆の原因である「水」と「酸素」を遮断し、塗装工事中の乾燥時間の間に錆内部の隅々まで浸透します。

その結果、錆をカプセル化することで金属下地を長期間保護し、防錆効果を発揮します。

ラス・トレイントの防錆効果とは?

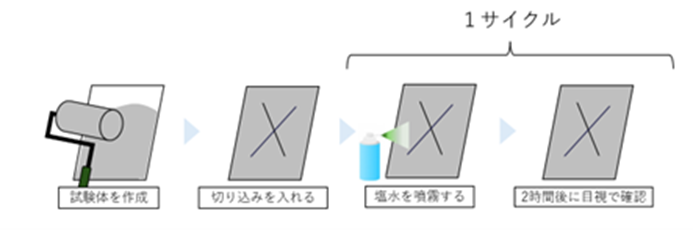

錆が発生している鉄板にラス・トレイントを施工した場合とそうでない場合で、「サイクル腐食性試験※」による、錆の発生状況の検証試験を行いました。

※サイクル腐食性試験とは、日本産業規格JIS K 5600-7-9の試験方法で、塩水噴霧・乾燥・湿潤のサイクルに対する錆の発生状況などを評価する方法のこと。

【検証試験の概要】

錆が発生している金属下地※に「ラス・トレイント+錆止め塗料」を塗布し、カッターでバツ印に素地まで切り込みを入れ、

「塩水の噴霧➡湿潤状態で静置➡乾燥」

を1サイクルとして、既定のサイクル数を実施する。

※本来、サイクル腐食性試験では、錆が発生していない金属下地を用いて試験を実施します。ただし、検証試験では、ラス・トレイントの防錆効果を確認するため、錆が発生している金属下地を使用します。

【サイクル腐食性試験の結果(試験体の錆をケレン除去した場合)】

28サイクルでは、錆止め塗料単体、ラス・トレイントを使用した場合でも発錆は見られず、結果は良好でした。

一液錆止め塗料では、120サイクルで錆が発生しました。

【検証試験の結果(試験体の錆が残っている場合)】

ラス・トレイントを使用した「3」「4」では、錆止め塗料だけでは対応できなかったサイクル数まで錆が発生しないという結果が確認できました。

ラス・トレイント仕様の際の注意点

ラス・トレイント仕様の注意点は以下の通りです。

①まだ錆が発生していない箇所に塗装をしても防錆効果は発揮されません

②塗装工事における下塗材(下塗り用の塗料)の役割である、折板屋根と上塗材の付着力を高める効果はありません

③上塗材のような耐候性(紫外線や雨などのサビ以外の劣化要因から屋根を守る役割)などは備わっていません。

上記より、ラス・トレインとを施工した後には、別途で錆止め塗料を施工する必要があります。

ラス・トレイントの施工事例

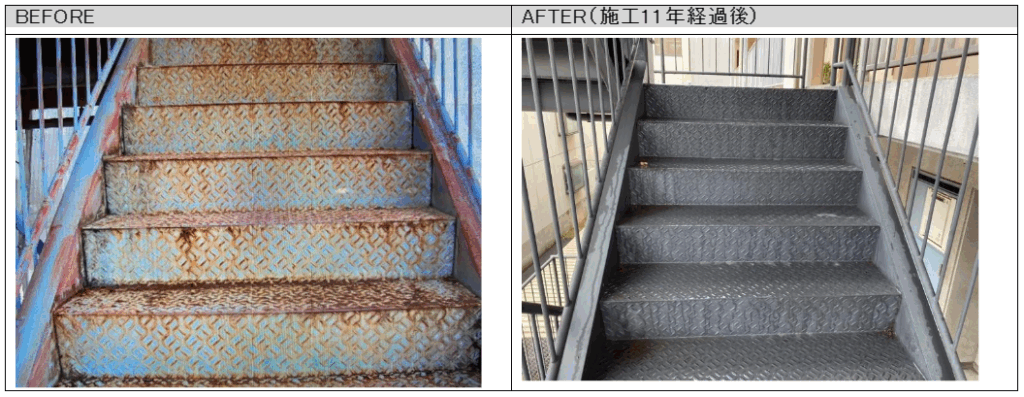

以下の事例は、錆が激しく発生していた金属屋根に、ラス・トレイントを使用した施工事例です。

施工後5年が経過しても、錆の再発は見られませんでした。

また、紹介した施工事例以外にも、錆の発生が激しい鉄骨階段に塗装し、施工後11年経過したが、錆の再発が見られなかった事例もございます。

そのため、「ラス・トレイント」は優れた防錆力で金属下地を保護し、錆の再発を抑制することが可能な製品であると言えます。

まとめ

今回は、錆の再発防止対策として「ラス・トレイント」をご紹介いたしました。

既存の錆を完全に除去できない、もしくは困難な環境下でご使用いただくことで、錆の再発を抑制することができます。

錆の発生が激しい折板屋根(金属屋根)の塗装工事を検討している方は、「ラス・トレイント」を使用した、弊社の「サビ再発防止プラン」をおすすめします。

関連のお役立ち資料はこちら

最後に

アステックペイントの工場営繕・改修工事は、実績豊富な全国の優良施工店と提携し、屋根・外壁の塗装工事をご提供させていただきます。

防水性・遮熱性を持ち、雨漏り・暑さ対策を同時に実現する「防水遮熱塗装」の他、

・遮熱効果が長持ちする低汚染遮熱塗装

・省コスト塗装

・鉄部・シャッター・シーリング等の小工事

など各種塗装プランもラインナップしています。

現場調査・お見積りは無料にて承っております。

工場・倉庫の暑さ対策についてお困りごとがありましたら、小さなことでもお気軽にご相談くださいませ!